Шарик для работы в высокотемпературных и высокоскоростных подшипниках. Обнинск, 2000-е гг.

Изделия из керамики, изготавливаемые в ОНПП "Технология". Изучая керамику, ученые предприятия обнаружили, что она не только выдерживает огромную температуру, но имеет еще и невероятную прочность и почти не изнашивается. Такой подшипник не требует смазки, охлаждения, способен работать при высоких температурах. Нитрид кремния. d 1 см. Заглушка технологического канала реактора Первой в мире АЭС. Обнинск, 1950-е гг.

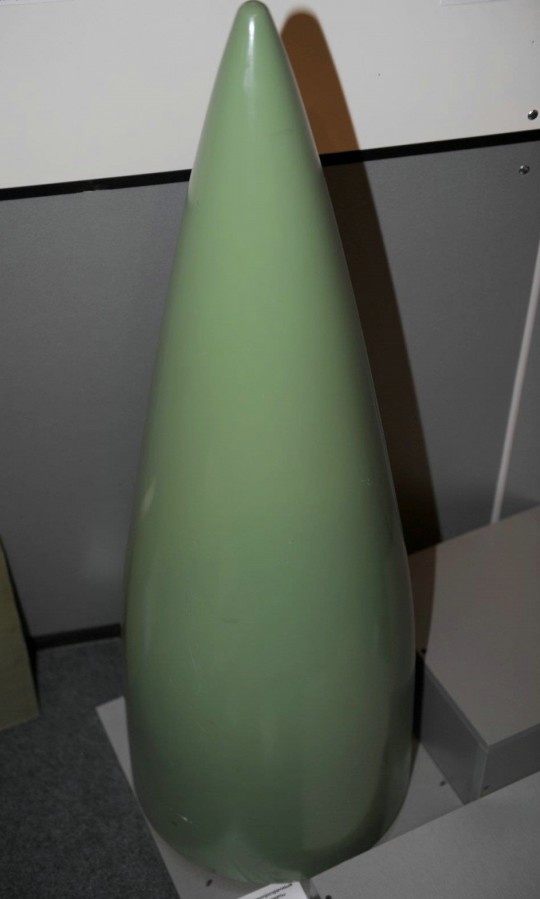

При перемене режима нагрева и охлаждения ТВЭЛы могут расширяться до 5 мм. При этом могут лопаться сварные швы. Разработчиками реактора были предложены компенсаторы температуры расширения в виде спирали, размещённые на заглушках технологических каналов. Металл, графит. 66,5х21х10,5. Радиопрозрачный обтекатель зенитной ракеты 9М83 комплекса С-300. Обнинск, конец 1990-х гг.

Образец изделия, разработанного и изготовленного в ГНЦ ОНПЦ "Технология". Высокоточное орудие крайне необходимо любой современной армии. Для того, чтобы ракета попала точно в цель, ее необходимо оснастить системой наведения на цель - антенной, защищенной обтекателем, который должен иметь хорошую радиопрозрачность и оптимальную аэродинамическую форму. Решение было найдено на предприятии ОНПП "Технология": в одном материале совместили высокую радиопрозрачность, от которой зависит точность наведения ракеты, и стойкость при сверхзвуковых скоростях, когда материал нагревается до 2000 градусов по Цельсию. Композит. 107х40. Светофильтр составной для наземных аэронавигационных огней. Обнинск, 1980-е гг.

Коллекция образцов изделий и материалов, разработанных и изготовленных на Обнинском научно-производственном предприятии (ОHПП) "Технология" - одном из ведущих предприятий авиационной промышленности, лидере исследований в области неметаллических материалов. Светофильтры наземных аэронавигационных огней линзового типа высокой интенсивности предназначены для комплектации взлетно-посадочных и рулежных полос аэродромов, обеспечивающих точный заход самолетов и вертолетов на посадку в дневное и ночное время. Данные составные светофильтры используют, когда аэродромный огонь должен давать луч белого цвета в одном направлении и оранжевый луч - в противоположном. Стекло. 10,2х10х5. Счетчик излучения СИ - 1 Г. СССР, 1958 г.

Образцы дозиметрических датчиков и сварки фрагментов разнородных металлов были переданы в музей в середине 1980-х гг. из Физико-энергетического института (ГНЦ ФЭИ). Стекло, металл. 1,5х9,2. Индивидуальный дозиметр ДК-0,2. СССР, 1960-е гг.

Дозиметр индивидуального контроля, использующий в своей работе принцип замера изменения потенциала в ионизационной камере под воздействием гамма-волн и нейтронного излучения. Его вес всего 32 грамма, помещается в нагрудный карман рубашки, удерживается при помощи металлического держателя. При воздействии излучения в ионизационной камере индивидуального дозиметра ИД-02 возникает напряжение, что приводит к отклонению нити электроскопа вдоль градуированной шкалы. Прибор из комплекса материалов, переданных сотрудниками ФЭИ в музей в 1986 году. Металл, пластмасса. 11,3х1,5. Генератор рения-188. Обнинск, 2007 г.

Образец изделий Физико-энергетического института. Получил широкое распространение в диагностике тяжелых внутренних заболеваний путем введения в организм человека радионуклида технеция-99М в фармакологическом сопровождении. Генератор содержит радионуклид молибден-99, который при радиоактивном распаде дает изотоп технеций 99М. Конструкция генератора позволяет извлекать образующийся технеций-99М в виде пертехнетата натрия в физиологическом растворе непосредственно перед инъекцией в организм человека. Пертехнетат натрия используется в медицине для внутривенного введения в организм человека при сцинтиграфии щитовидной и слюнной желез, желудка, мозга, а также для получения радиофармпрепаратов, применяемых при диагностике легких, костей, почек, печени. Сталь, пенопласт, радиоизотоп. h 29,5; d 11,8. "Юбилейная" заглушка от сопла ракеты МР-12, запускавшейся с острова Хейса. СССР, 1978 г.

Заглушки от сопла ракеты МР-12 передал в Музей истории г. Обнинска В.В. Соцков, непосредственный участник запуска ракет типа МР-12 с острова Хейса и научно-исследовательского судна "Профессор Зубов". МР-12 - это неуправляемая одноступенчатая твердотопливная ракета с аэродинамическими стабилизаторами. В период с 1966 по 1992 год на высотах 100—240 км получены данные по составу верхней атмосферы с помощью радиочастотных масс-спектрометров, установленных на российских метеорологических ракетах МР-12 и МР-20, а также по программам международного сотрудничества на индийских ракетах Centauere и французских Dragon IIB и Veronique. Пуски проводились на станциях ракетного зондирования «Волгоград» (48° с.ш.) и на о. Хейса (Земля Франца-Иосифа, 81° с.ш.), на полигоне в Тумбе (Индия, геомагнитный экватор), а также на французских полигонах в Ландах (Юго-запад Франции, 44° с.ш.) и в Куру (Французская Гвиана, 14° с.ш.). Кроме того, большое количество пусков было проведено с бортов научно-исследовательских судов Росгидромета «Профессор Зубов» и «Профессор Визе» в Атлантическом океане в диапазоне широт от 38° ю.ш. до 71° с.ш. Всего за указанный период было осуществлено более 200 результативных экспериментов в различных геофизических условиях. Композит. 14х37,8. Репитор гирокомпаса. СССР, 1950-е гг.

Из комплекса предметов и устройств корабельной техники, которые использовались на первых советских атомных подводных лодках (ПЛА), были сняты с подлежащей утилизации ПЛА первого проекта (627) КСФ по просьбе вице-адмирала О.М.Фалеева и переданы им в Музей истории г. Обнинска. Гирокомпас - прибор управления современным кораблем в открытом море, питается электричеством, которое приводит его в действие, работает по принципу волчка (юлы), который подчиняется законам механики. Земля, вращаясь, заставляет его поворачиваться. И при любых обстоятельствах его ось занимает такое положение, как и ось земного шара. При этом концы оси указывают не на магнитные полюса, а на географические. Управлять кораблем, используя гирокомпас, рулевому легче, так как картушка его не волнуется, не перескакивает через несколько градусов, деления на картушке больше не утомляют глаз. Сам гирокомпас устанавливается в укромном месте, а на посты (в центральный пост и рубку) выносятся репитера (повторители показаний основного компаса), соединенные с ним кабелями. Металл, стекло, пластмасса. 23х20. |